29萬人逃離湖南,22萬人離開吉林!人口大遷徙中,誰才是最後贏家?

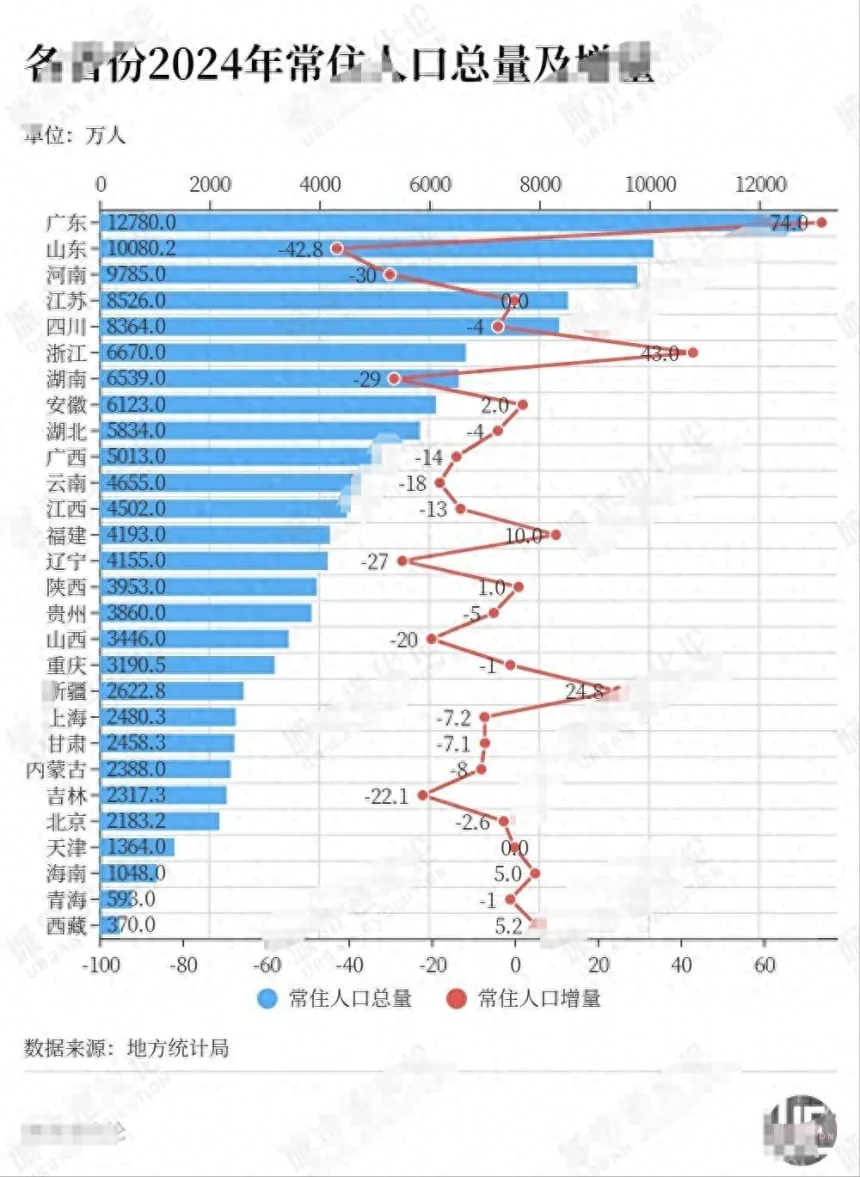

最新的數據顯示:湖南一年有29萬人選擇離開,吉林的這個數字也達到了22萬,而山東更甚,一年跑了42萬人,其中70%是25到40歲的青壯年勞動力

現在越來越多的人,為了更好的生活,都選擇去外地發展,甚至連戶口本都遷走了。

最新的數據顯示:湖南一年有29萬人選擇離開,吉林的這個數字也達到了22萬,而山東更甚,一年跑了42萬人,其中70%是25到40歲的青壯年勞動力。

照理說,湖南、吉林等地生活成本相較於一線城市更低,人情味還濃,可為何依舊難以留住人才?深入探究便會發現,其中隱藏著三個無法迴避的「硬傷」。

沒有硝煙的“戰爭”

過去我們常說:“人們往高處走”,但現在,“高處”的定義改變了。

不再是「大城市,有飯吃,有房住」的簡單等式,而是「哪裡有教育、醫療、產業、公平和希望,哪裡就是高處」。

那麼當這些需求在原籍地得不到滿足時,遷移就成了唯一選擇。

而湖南、吉林留不住人的最大的原因之一就是:教育內卷!

李婷,湖南衡陽人,父母都是中學教師,她從小成績優異,高考考了586分,在全國都算不錯的成績,但結果呢?連湖南大學都沒能錄取。

2023年湖南高考物理類一本線高達521分,而586分在全省排名僅1.8萬名,熱門專業根本輪不到她,想上個好點的211,至少要620分以上。

這還不是最慘的,隔壁河南,高考競爭更是「地獄級」。

2025年,90多萬考生,全省卻只有一所211大學,在河南考個二本,比在別的省考一本還難。

於是,越來越多的家庭選擇「曲線救國」 ——遷戶口、買學區、甚至直接搬家。

而在湖南、吉林這樣的省份,優質教育資源高度集中在省會。

長沙有湘雅醫學院、湖南大學、長郡中學,長春有東北師大附中、吉林大學,但地級市和縣城的教育資源,幾乎處於「荒漠化」狀態。

孩子想考好大學,要嘛去長沙借讀,要嘛乾脆全家搬過去,而這些家庭一旦遷出,往往不再回來。

醫療資源塌陷

醫療資源的嚴重失衡,也是造成人口流失的關鍵原因。

在湖南,除了省會長沙醫療資源相對豐富外,其他多地的醫療水準有明顯不足。

湖南邵陽的張阿姨去年查出肺癌,當地醫院建議她“盡快去長沙做穿刺活檢”,因為縣城醫院連穿刺活檢都做不了。

但到了長沙湘雅醫院後,醫院床位緊張,排隊一周才掛上號,住院又等了十天,即便託了關係才住上院,不僅耗費了大量的時間和精力,還增加了患者的經濟負擔和心理壓力。

而吉林情況更嚴重,市民若要做個大點的手術,都得提前半個月去省會排隊,對於一些患有重病、急需治療的患者來說,等待時間可能會延誤最佳治療時機。

如果生上一場大病,可能全家都要「策略轉移」!於是醫療,就成了中老年人遷移的「硬需求」。

產業斷層

如果說教育和醫療是“推力”,那麼產業空洞化,就是最大的“拉力缺失”。

吉林作為東北老工業基地之一,是新中國工業的驕傲,曾經憑藉一汽、長客、吉化,撐起了「東北老工業基地」的半壁江山。

但如今的一汽雖仍在,但新能源轉型緩慢,長客訂單減少,產能利用率不足,新興產業幾乎空白。

2023年,吉林全省GDP成長率僅2.1%,低於全國平均水平,而城鎮新增就業人數較去年同期下降8.7%。

湖南的情況稍微好一點,但也差不多,都知道長沙有三一重工、中聯重科、芒果TV,但全省80%的就業機會集中在長沙。

岳陽、常德、郴州、衡陽等地,除了農業和零散的加工業,幾乎沒有像樣的產業支撐。

導致現在就是「沒有產業,就沒有高薪崗位,沒有高薪崗位,年輕人就不會留下」的殘酷局面,那麼,這些人都去了哪些地區?

人口流入熱門地區

在這場人口遷徙中,廣東和浙江是最大贏家,廣東和浙江被稱為:沿海“雙雄”,並且還是個“務實主義”,可以說是,生活保障與發展機會的完美結合。

但他們吸引人的邏輯,早已從“打工賺錢”升級為“安居樂業”,廣東的秘訣,生活成本可控和醫保福利實在。

在廣州、佛山、東莞等地,一套80平的兩居室,月租3000元左右,房價普遍在1.5萬-2.5萬/㎡,相比北上深動輒5萬+的房價,這裡簡直是「性價比天堂」。

廣東的健保政策全國領先,產檢、分娩費用全免,異地就醫直接結算,慢性病門診報銷比例高達70%以上。

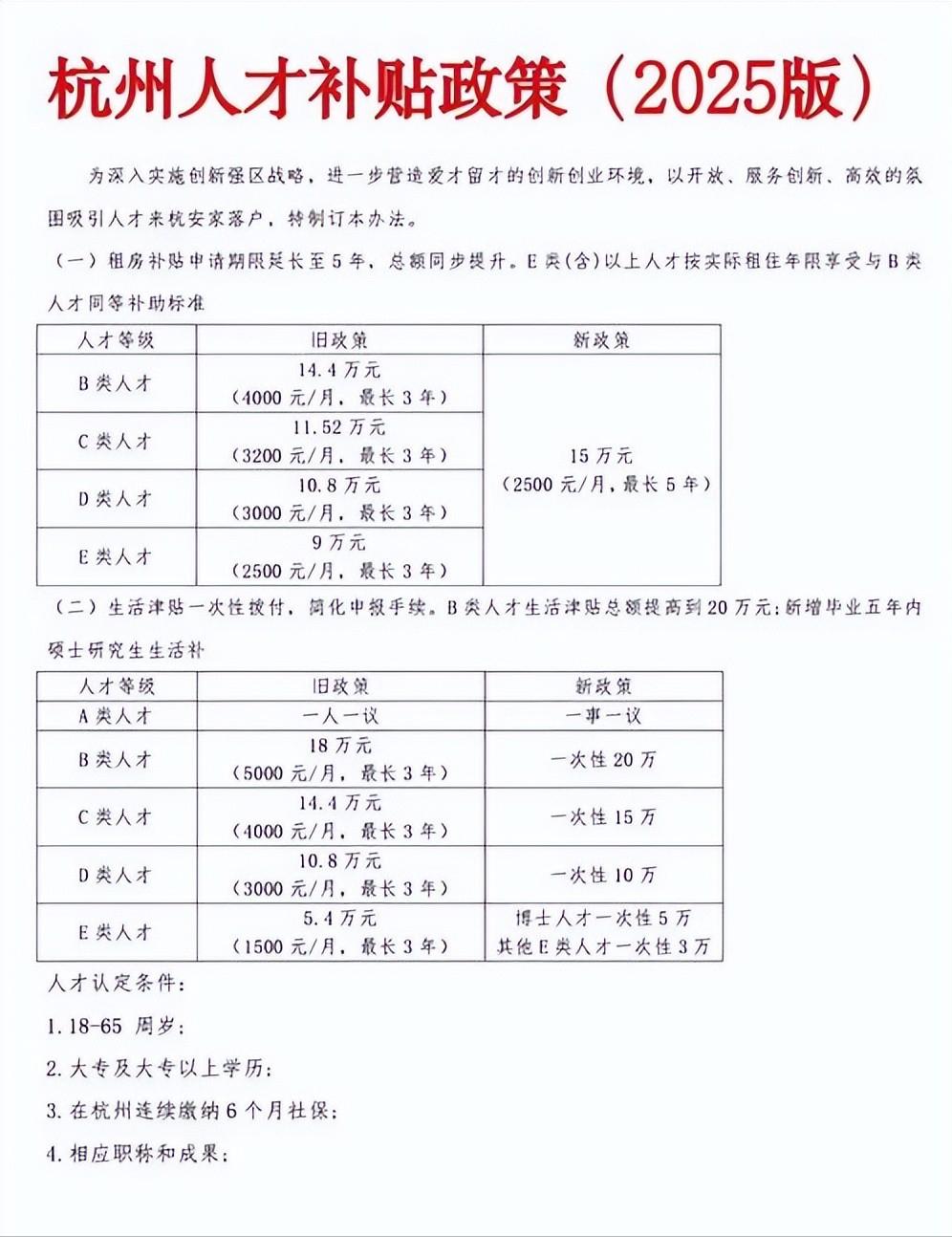

浙江幾乎把“搶人”做到了極致,透過發放真金白銀的“人才補貼”,吸引了眾多人才。

對應屆生就業,本科補貼1 萬、碩士補貼3 萬、博士補貼10 萬,還可申請3年租房補貼,貼心地為新到年輕人提供15 天免費住宿,解決了他們在畢業過渡期的住宿難題。

廣東和浙江的成功,不靠口號,而靠「讓一般人過得更好」。

逆襲黑馬

如果說廣東浙江是“老牌強者”,那麼貴州和安徽,就是這場遷徙中的“最大黑馬”。

貴州從“窮山惡水”到“中國數谷”,十年前,貴州還是全國最窮的省份之一,年輕人只能外出打工。

但2013年起,貴州咬牙發展大數據,蘋果iCloud中國資料中心落腳貴安,騰訊、華為、阿里相繼建資料中心。

2023年,貴州數位經濟成長連續9年全國第一,軟體和資訊科技服務業收入突破851億元,年輕人創造了大量的就業機會,吸引了外出年輕人回流。

安徽也實現了從「江浙滬打工人輸出地」 到「用工荒終結者」 的逆襲,甚至更猛,合肥,被稱為「最敢打賭的城市」。

賭中京東方,建成全球最大顯示器基地,賭中長鑫存儲,打破國外晶片壟斷,賭中蔚來,換來「新能源汽車之都」稱號。

2023年,安徽新能源車產量年增9.8%,比亞迪合肥基地用工缺口一度達5萬人,政府直接組織「招工專班」赴河南、四川招人。

更絕的是,安徽搞起了「訂單班」-學校與企業合作,學生還沒畢業就被預定,2023年,安徽淨流入15.6萬人,其中超10萬是產業工人和技術人才。

二線城市“反殺戮”

而在這場遷徙中,武漢、成都、西安、長沙等新一線城市,也憑藉著「性價比」優勢,成功截流了大量人才。

光谷作為武漢產業發展的核心區域,聚集了16萬個市場主體,華為、小米、長江儲存、科大訊飛等紛紛設研發中心。

這裡年薪百萬的職位不再稀有,每年近10萬名大學生選擇留下來。

“我在武漢理工讀研,導師推薦我去長江存儲,起薪35萬,還有人才房。”一位研究生說,“這在老家想都不敢想。”

成都則實現了生活與工作的“完美平衡”,薪資接近北京,但通勤壓力小,房價只有1/3,生活成本低,成功“用一線工資,過二線生活”。

在這裡,幾十元就能在街邊擼串喝茶,30塊能吃火鍋,50塊能喝精釀,週末,開車兩小時就能到青城山、都江堰。

這種兼顧產業發展與舒適生活的城市特質,讓許多年輕人放棄北上廣的offer,選擇來到成都發展。

結言

這場人口大遷徙,不是終點,而是開始。

現在的你,選對自己的落腳地了嗎?是繼續在小城“躺平”,還是去大城市“搏一把”?

是留在父母身邊盡孝,還是為了孩子教育遠走他鄉?是堅守“家鄉情懷”,還是向“生活現實”低頭?

分享

你的反应是什么?

喜欢

0

喜欢

0

不喜欢

0

不喜欢

0

爱

0

爱

0

有趣的

0

有趣的

0

生气的

0

生气的

0

伤心

0

伤心

0

哇

0

哇

0