美國政府停擺75萬人失業,川普再語出驚人,這次要"裁"自己人?

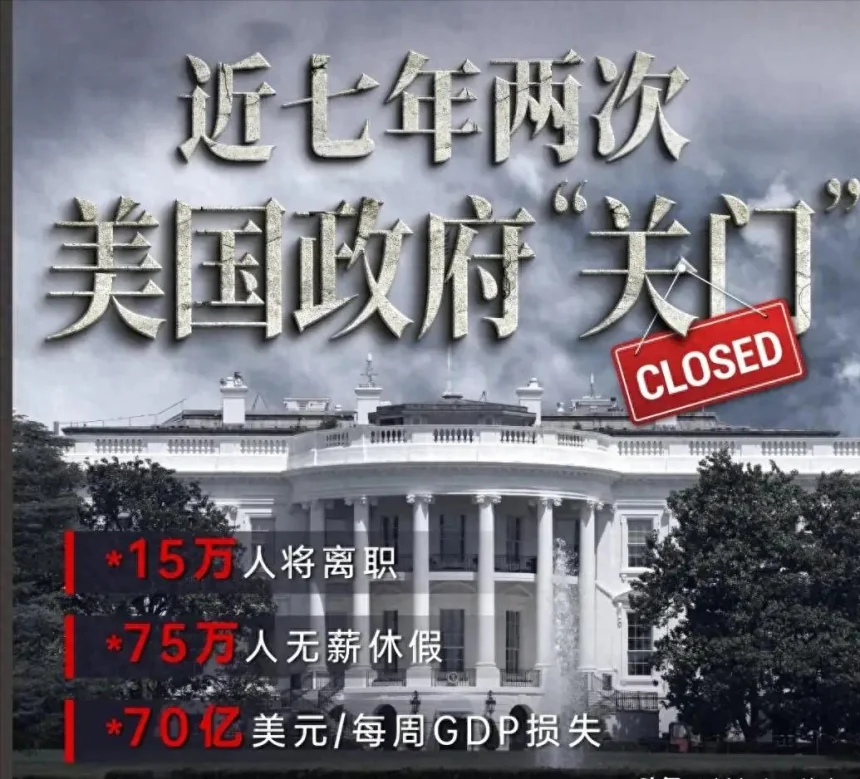

10月1日凌晨,美國聯邦政府說關就關,約75萬名員工一夜之間丟了飯碗。這是近7年來第二次停擺,但川普這回玩真的,威脅要來"永久大裁員",打破以往停擺後還能回來上班的慣例

作品聲明:內容取材自網絡

一夜之間75萬人丟飯碗

說起這事,真是活見鬼了。號稱世界最強大的國家,連自己的政府都運作不了,這不是天大的玩笑嗎? 10月1日那天凌晨,華盛頓的政府大樓一片漆黑,就像被人拔了電源插頭。

75萬聯邦僱員一覺醒來,發現自己"失業"了。機場安檢口空了一半,排隊的人急得直跺腳。航班顯示器上一片紅色,密密麻麻都是延誤和取消的字樣。

有旅客開玩笑說,這哪裡是世界第一強國,簡直像個開發中國家。更讓人哭笑不得的是,自由女神像、華盛頓紀念碑這些"國家名片",統統緊閉大門。

一位法國遊客馬蒂娜,面對緊鎖的景點大門,氣得直跺腳。她怎麼也想不到,千里迢迢來到美國,看到的卻是"閉門羹"。這些還只是表面現象。真正讓人揪心的,是那些普通的聯邦僱員。

房貸要還,孩子要養,生活還得繼續。但工資沒了著落,這日子可怎麼過?想像一下,你辛苦工作了一個月,突然被告知工資發不了,那種焦急、無奈和憤怒,瞬間就能把你淹沒。

更要命的是,這次和以往不一樣。以前政府停擺,大不了就是無薪休假,等資金到位還能回來上班。但這次,川普威脅要搞"永久性裁員",商務部專利局已經傳出消息,計劃率先裁員1%。

這意味著,75萬人面臨的不再是暫時休假,而是真正的失業風險。

兩黨把國家當戰場

說到底,這場鬧劇的根在哪裡?表面上看來是預算案過不了,其實是兩黨為了醫保問題吵翻了天。民主黨咬死了"健康保障不容交易"的底線。

他們要求延長年底到期的《平價醫療法案》增強型補貼,還得恢復部分合法居留移民的健保福利。在他們看來,這直接關係到數百萬低收入家庭的基本醫療保障。

共和黨則堅決反對,認為這些措施會推高預算赤字。他們更願意推出"乾淨"的臨時撥款法案,也就是不捆綁醫療保險或其他政策條款的短期預算。

強調這是讓政府繼續運作、為進一步談判爭取時間的最務實方案。結果呢? 9月30日那天,參議院表決共和黨方案,只拿到55票,距離通過所需的60票還差5票。

談判徹底陷入僵局,政府關門大吉。這背後,其實反映了兩黨在政府角色認知上的根本對立。民主黨傾向擴大社會福利來促進公平,共和黨更強調財政緊縮和減少政府乾預。

雙方在健保、移民等議題上的立場差距巨大,幾乎沒有妥協空間。更深層的問題是,這已經不是單純的政策分歧了。

皮尤研究中心早就揭示了一個殘酷的事實:自1976年以來,國會很少能好好通過幾次預算案。這背後,隱藏著兩黨對2028年大選的盤算。誰先讓步,誰就可能在選民面前失分。

於是,原本應該服務國家發展的撥款案,徹底淪為了兩黨互相攻擊、爭取政治籌碼的工具。這就像是一場沒有硝煙的戰爭,戰場在國會,而犧牲的,卻是整個國家的利益和一般民眾的福祉。

背著40兆債務還內鬥

話說回來,美國這個"管家"的本事是真不行。從1980年至今,已經停擺過15次了,平均每3年就來一次。這種頻率在已開發國家中絕無僅有,簡直成了家常便飯。更要命的是,美國還背著一身債。

2024年美債規模已經接近37兆美元,市場預測2025年將突破40兆美元大關。這個數字有多恐怖?相當於每個美國人頭上壓著12萬美元的債務。你看看人家德國、新加坡,政府運作多有效率。

德國的預算案基本上都能按時通過,很少有政府停擺的情況。新加坡更是以高效率治理著稱,政府決策快速果斷。相較之下,美國這個"超級大國",連個預算案都通過不了,實在有些說不過去。

關鍵是,解決債務問題的兩條路都走不通。 "開源"方面,共和黨將減稅視為"政治正確",而且全球化背景下企業資本流動性強,加稅可能導致企業外遷。

"節流"方面,美國社會保障支出佔比高,改革需要觸動中老年族群等關鍵選民利益,兩黨都不敢輕易推動。結果就是,債務像滾雪球一樣越滾越大,政府效率越來越低。

安永公司首席經濟學家格雷戈里·達科算過一筆賬,政府每停擺一周,就造成美國經濟約70億美元的直接損失。高盛也預計,停擺期間美國GDP成長率每週將下降0.2個百分點。

這不僅是經濟損失,更是治理能力的全面揭露。當全世界都在比拼治理效率的時候,美國還在那裡為了幾個議題吵來吵去,實在讓人看不懂。

難怪連北約盟友都開始擔心,美國連自己的政府都管不好,還能指望它在國際事務中發揮領導作用嗎?

美式民主招牌要砸

這場停擺,真正受傷的不只是美國人。遠隔大西洋的歐洲盟友們,正用一種複雜的眼神盯著華盛頓。要知道,共和黨議員先前剛提出"退出北約"的法案,川普也一直心心念念著"聯俄製華"的想法。

現在美國連自己的政府都管不好,內部一團亂麻。還能指望它在國際事務中,兌現北約的防務承諾嗎?還能指望它繼續扮演全球領導者的角色嗎?這些問題,恐怕連美國人自己都回答不了。

更深層的擔憂,在於美國財政的混亂,不再是小事。美債、美元的穩定性一旦受到衝擊,全球金融市場就得跟著抖三抖。

這就像是全球經濟的"定海神針"突然不穩了,那種連鎖反應,足以讓所有人都感到恐慌。從歷史法則來看,政府停擺對資產市場的影響是明顯的。

光大證券研報顯示,過往停擺超10天的案例中,標普500在停擺期間平均微跌0.2%,但"開門"後1-3個月會逐步復甦。 10年期美債殖利率多呈現上行趨勢,反映市場對財政風險的擔憂。

黃金則表現亮眼,停擺時間越長漲幅越明顯。 2018年停擺35天期間黃金漲幅達3.8%,說明投資人對美國政治穩定的信心正在下降。一個超級大國,如果連自己國家的正常運作都無法保障。

那麼它在國際舞台上的公信力和影響力,又將何去何從?當一個超級大國,將大部分精力和時間,都耗費在無休止的內部互斗上,那麼它所謂的"領導地位",恐怕早已經成了一個自欺欺人的笑話。

這場由醫保分歧點燃的黨爭大火,燒的是美國引以為傲的治理公信力,烤的是全球對美式民主的信心。說到底,美式民主這塊金字招牌,正在自己手上一點點砸碎。

結語

美國政府隔三差五就停擺,已經從偶發意外變成了家常便飯,說白了就是18世紀的老制度跟不上21世紀的新節奏了。當全世界都在比拼治理效率的時候,誰還有閒工夫天天內鬥?

高效穩定的製度才是硬道理,這個世界正在悄悄洗牌。你覺得什麼樣的政治體制比較可靠?

分享

你的反应是什么?

喜欢

0

喜欢

0

不喜欢

0

不喜欢

0

爱

0

爱

0

有趣的

0

有趣的

0

生气的

0

生气的

0

伤心

0

伤心

0

哇

0

哇

0